ARエンタメアプリで切り開く未来!数々の仮説検証を乗り越えたGraffityの「今」と「未来」

XR-Hubによる、XR業界の先駆者と知を共創するコンテンツ「XR Innovators Talk」第5弾。

今回はARシューティングアプリ「ペチャバト」を開発したGraffity社のCEO 森本 俊亨さん(写真右)と、Game Directorの斉藤翔太さんに(写真左)インタビューしてきました!

国内でも数少ない、コンシューマ向けARアプリを開発し続ける同社の舞台裏から組織に起こったハードシングスまで、たっぷりお届けします!

Contents

Graffity 創業秘話 – AR領域に参入した背景

本日はよろしくお願いいたします。

まず、AR領域で創業された背景についてお聞きしてもよろしいでしょうか。

森本:元々は時価総額1兆円を超えるような偉大な会社を創りたくて起業したのですが、既存産業だと参入ハードルが高いので、常にアップデートされるテクノロジー領域で勝負したいと考えていました。

そんな中で、2013年ぐらいにレイ・カーツワイルの『シンギュラリティは近い』という本を読んだ際に「AIによる知能革命や社会構造の変革」といった内容に影響されてAI領域に興味を持つようになり、2016年後半ごろからチャットボットサービスや画像認識技術を活用したtoC向けのサービスを検証していました。

ある日、Gumiの國光さんにお会いしてAI事業に関するディスカッションさせて頂いたのですが、議論の中で「ARの市場は今後10年かけて大幅に成長していく」ということを感じ、2017年にARKitとARCoreが登場した時、本格的にARの時代が到来する予感がしたんです。

AR領域は今後10年以上かけて発展していく産業だけど、だからこそ今から事業を仕込んで行けば勝算はあると確信したのが参入の背景です。

なるほど。

AR産業で勝負しよう、となった際にどういった視点から今のエンタメ領域に決めたのでしょうか?

森本氏:「AR × 〇〇」という軸で考えた際、toCで世界を狙うには4つの分野しかありません。

- コミュニケーション

- エンタメ

- コマース

- 検索

です。この中から「AR×コミュニケーション」という軸でプロダクトを作ろうと思い、創業したのが「Graffity」になります。

4種のプロダクト開発!シューティングアプリに行き着くまでの「0→1仮説検証の日々」

当初の「ARコミュニケーションアプリ」という形から現在「シューティングゲーム」になるまでに、どういったプロセスがあったのでしょうか。

森本氏:Graffityはペチャバトをリリースする前に3種類アプリをリリースしており、それぞれの検証の結果、現在のシューティングアプリに行き着きました。

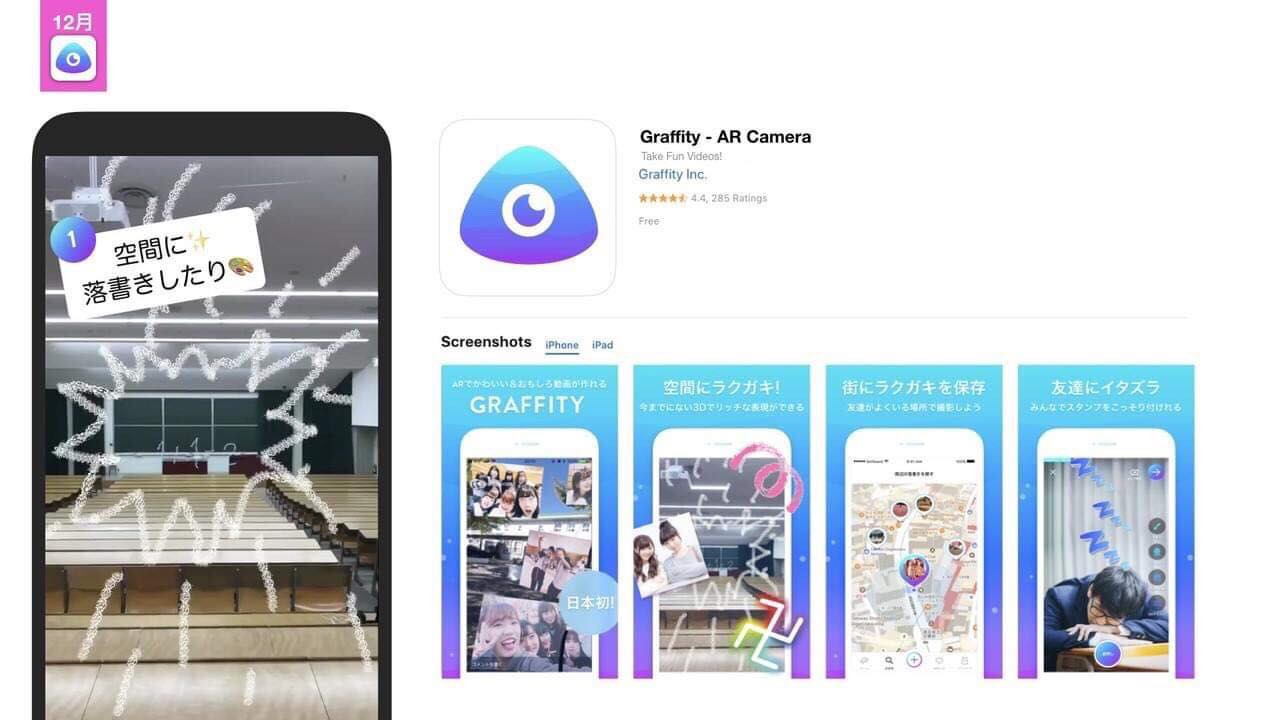

① 落書きSNSアプリ「Graffity」〜スマホARでのコミュニケーションはリアルタイム性が重要

森本氏:最初に出したアプリは、簡単にいうと「空間に落書きするARアプリ」です。

主な特徴としては

- 世界各地の空間にARで落書きすることができる

- 落書きは24時間、その空間に残る

- 自分の落書きをLINEやツイッターなどのSNSでシェアできる

というもので、女子高生を中心に利用されていました。

このアプリを通じて得た気づきは「友達が場所に保存した落書きやテキスト情報は、そんなにコンテンツがリッチではない」ということ。

離れたの友人の落書き情報を、時間差がある中でスマホをかざしてまで見ようと思わないんです。

リリースした後に、自分たちが想定していたようなユーザー間のコミュニケーションは起きなかったため、ピボットを決めました。

そして次の仮説として、わざわざ保存された物を見るのではなく、リアルタイムに体験を共有できるとコンテンツがリッチになるのではないかと考えるようになりました。

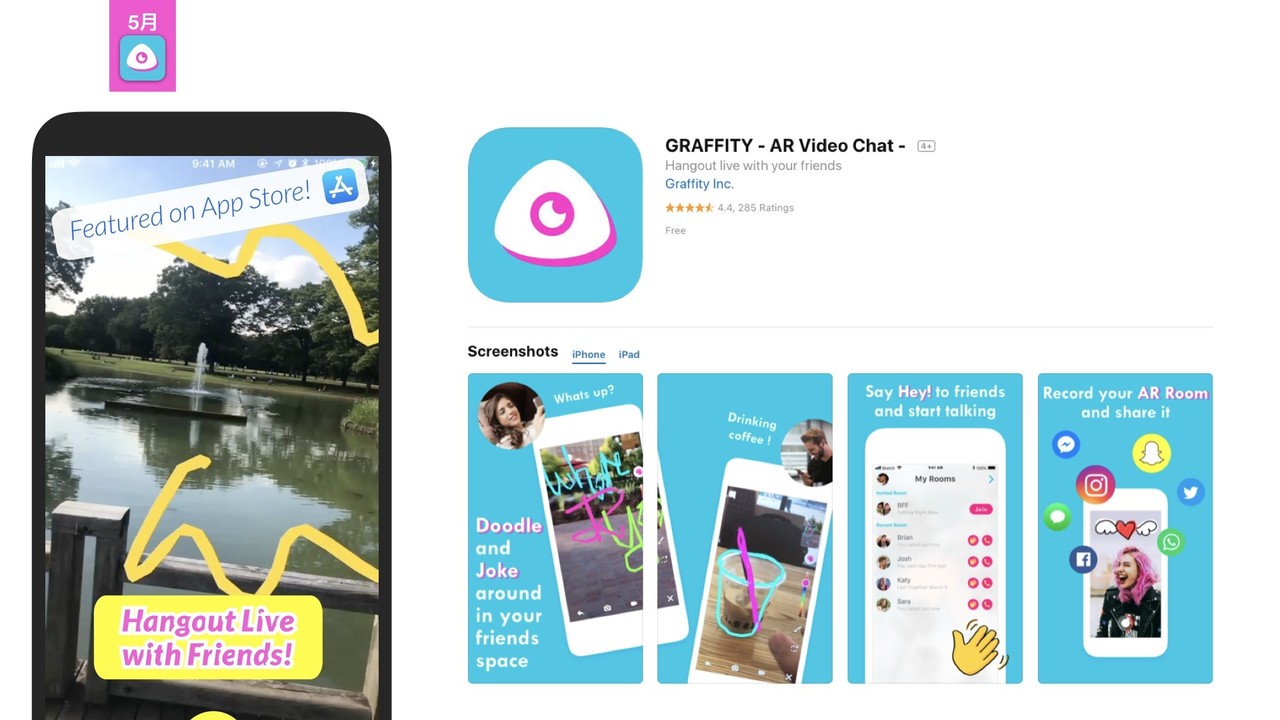

②「AR×ビデオチャットアプリ」- ARの共有体験の価値への気づき

森本氏:落書きアプリ「Graffity」から「情報がリアルタイムにするとリッチな体験になる」という仮説が立ったので、その次に「ビデオチャットしながら映像を共有する」というコミュニケーションアプリを開発しました。

例えば、僕がビデオチャット中に友人にハートを描くと、友人のスマホの画面の中にハートが出てくる、といったイメージです。

アメリカでリリースされたAR VideoChat

開発するにあたって、

- プロダクト改善チーム4名を、ビデオチャット市場が大きいアメリカのLAに派遣

- LAでの市場調査やユーザーヒアリングを元に国内で開発する

といった形で、最先端の情報や本場のユーザーボイスを収集できる体制で臨みました。

結果としては、アメリカのApp Storeでピックアップされ、インストール数自体は増えたものの、ユーザーのアクティブ率は上がりませんでした。

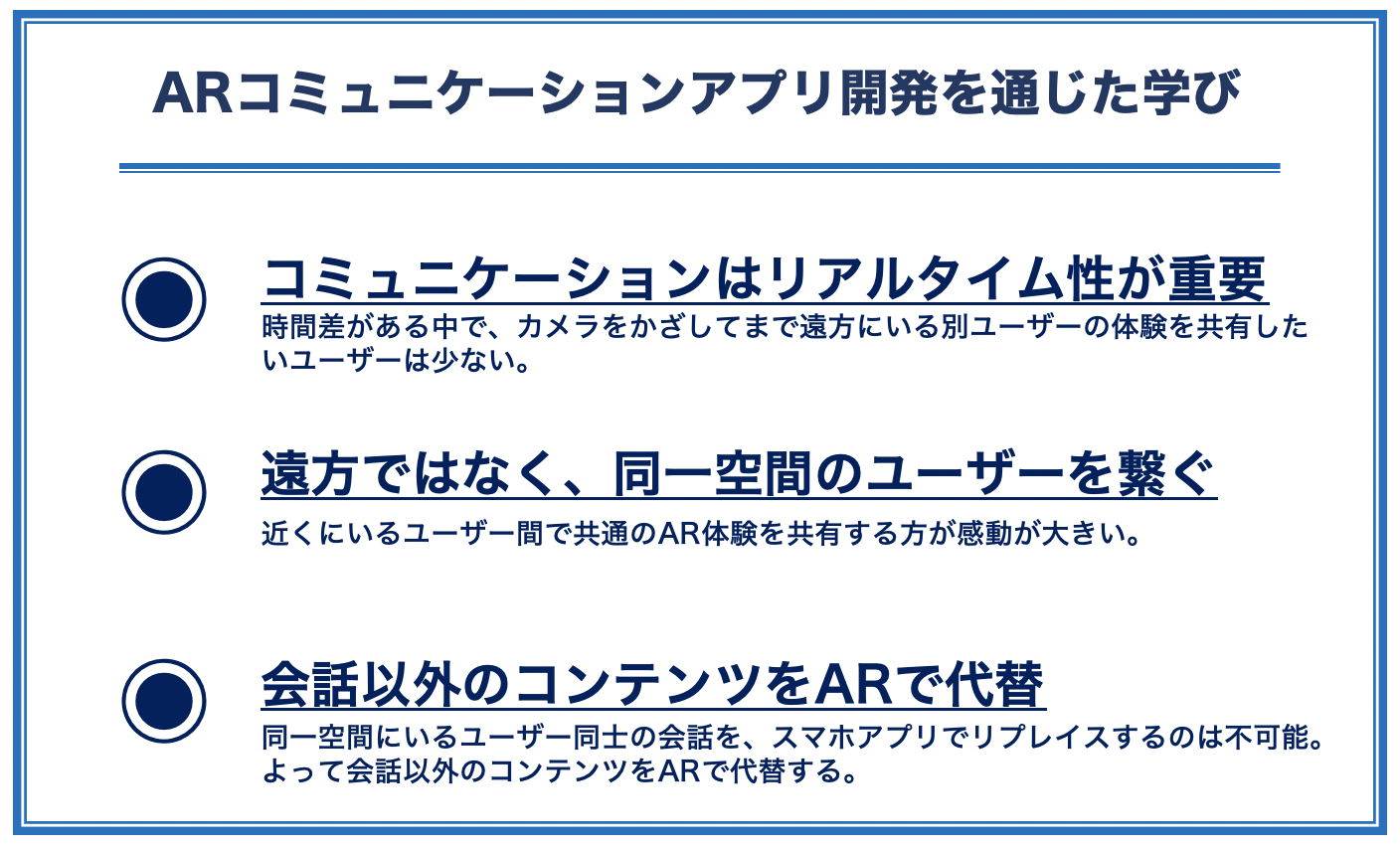

このアプリを通じて大きな気づきがあり、それは「AR共有体験の本質的な面白さは、同じ空間にいる目の前の人と、同じ情報を共有することである」ということです。

今になって考えてみると当たり前ですが、僕らにとっては大きな気づきでした。

これまでのリアルタイムコミュニーケーションアプリは遠くのユーザー同士を繋げることで価値を生み出していましたが、ARの場合は「同じ空間にいる人同士を繋ぐことで価値を生むこと」ということを痛感したのです。

③そして、ペチャバトの企画・開発へ

ここまで注力していたコミュニケーションアプリから、どういった背景でシューティングアプリに舵を切ったのでしょうか?

森本氏:「AR体験の共有は、遠隔ではなく同じ空間にいるユーザー同士を対象にすべき」という仮説は生まれたものの、正直その仮説を信じきれず、その後もアウトカメラで読み込んだ画像や映像にアニメーションをつける、という形のARアプリの開発を続けていました。

ただ、snowでさえもコミュニケーションツールとしてLINEやSnapchatに取って代われない現状を見ていると、スタートアップが参入することは厳しいというのは明白で、結局「同一空間のユーザーを、共通のAR体験で繋ぐ」という発想をベースにしたアプリの企画を行うことにしました。

同じ空間にいるユーザー同士のコミュニケーションを考えたときに、友人同士で一緒にいる時って、「会話」が一番楽しいコンテンツですよね。

でも、そもそも会話はスマホを介さないものなので、会話自体をアプリでリプレイスすることは難しい。

よって会話以外の部分をARで代替できないかと考え、ゲームであれば会話以上に楽しいコンテンツ、コミュニケーションを生み出せるのではないかという仮説から生まれたのが「ペチャバト」です。

2つのプロトタイピングと7種の仮説検証!多産多死の果てに生まれたペチャバト

シューティングメインのアプリに方針変更する中で、どのように開発を進めたのでしょうか?

斎藤氏:ペチャバトの開発ではプロトタイピングを複数行いました。

2つプロトタイピングを開発し、まずユーザーヒアリングを5組ほど実行しました。そこでユーザーにアンケートとる中で、ペチャバトの前身となるプロダクトの評価が高く、「ペチャバト」を作ることを決定しました。

その後も、ユーザーインタビューと仮説検証を重ね、約3ヶ月の開発期間を経て「ペチャバト」をリリースしました。

また、ARならではのゲーミフィケーションはたくさんあるはずで、ペチャバがダメだった場合のために、別でプロトタイプを作っていました。「ユーザーがスマホアプリを開く瞬間の心理状態」などユーザー体験を細かくセグメント化された、小さなプロトタイピングプロジェクトも7本同時進行で進めました。

なるほど。数々の仮説検証の結果、ペチャバトに行き着いたわけですね。

創業からの2年間における「AR」×「toC」の市況感の変化

ARエンタメの領域にいち早く参入された身として、創業当時から2年経った今、ユーザーリテラシーの変化や市況感みたいな部分の差は感じられたりしてますか?

森本氏:めちゃくちゃ感じてますね。

創業当初のARってアウトカメラARの体験は存在してなくて、インカメのみでした。

しかしアウトカメラでARが使えるスマホが今年だと50%くらい普及しており、来年くらいから70%くらいのスマホで使えるようになると思っていて、この環境変化は非常に大きいと思ってます。

斎藤氏:あと創業当初の2017年頃は「AR」という言葉自体にほぼ認知がなかったんですが、今だと大部分の人が「AR=ポケモンGO」を想起してくれるようになりましたし、新しく市場にハリーポッターやマインクラフトアースもどんどん投入されているからこそ、ARエンタメの認知も広がっているのを肌で実感しています。

ハードシングスを乗り越えたGraffityの”今”

それではここから御社の組織に関する質問をしたいのですが、御社のメンバーが数名卒業されたと思うのですが、どういった経緯があったのでしょうか。

カルチャーの断絶により、組織を再編。

森本氏:まず1つ僕らはtoC向けの事業を取り組んでいたのですが、リソースが少し余っていたのと技術開発の一環としてto B領域もやっていこうという話が出てきて昨年頃にto B向けの事業を立ち上げました。

ただそうなってくると、組織としてto Bとto Cのカルチャーがマッチしないという事が起こり始めます。

to C側の人とto B側と人で関係が悪い訳じゃないですけど、「あっち側は今何をしてるの?」というように、お互いがお互いのことを知らないみたいなことが起きてしまったんです。

チームとしての一体感がなくなってしまった?

森本氏:そうですね、個別に見ると様々な事情があったのですが僕の組織に対する向き合い方が未熟すぎて、結果的に7人いたメンバーのうち4人が離脱してしまいました。

結局、事業面のことしか考えてなかったんです。

自分自身のカルチャーやミッション・ビジョンに対する意識の低さ、代表としての人間力の未熟さが、メンバーの離脱を招いてしまったと思います。

最初からやってくれていたコアなメンバーが辞めたことが、自分にとっては自己変革のターニングポイントになりました。

プロダクトと同じくらい組織と向き合うと腹を括った

森本氏:これを機に、ビジョン、ミッション、バリューであったり、カルチャーデザインというものをしっかりしていくべきだなと考えを改めました。

組織の過半数が抜けるというハードシングスだったのですが、ある意味前を向いてチャンスと捉えるしかないので僕自身2~3ヶ月でカルチャーデザインを実際に作り上げました。

同社のバリュースライド

その結果多くの人に弊社のカルチャーを理解してもらえて、カルチャーに理解してくださった方の新規採用も非常に上手くいっています。

ミッションバリューの策定で価値観で繋がる強いチームに

斎藤氏:7人でやってた時のチームは、プロフェッショナルの集まりみたいな雰囲気で、個々人のスキルがすごく高い分、それぞれが自分の持つタスクをしっかりやり切るみたいなスタンドプレーで回ってたので、あまりウェットな関係性ではなかったように思います。

それもそれで一つの組織の形だと思いますが「個々でやることやってればいいよね」ではなく「チームとしてのアウトプットが1番の価値だよね」というところに組織として価値観が変わったと思います。

斎藤氏:バリューもただ作って終わりにせず、社内でワークショップみたいなのをやって、それぞれのバリューにおける賞賛される行動とそうでない行動を社員全員で洗い出したりすることで、価値観に基づいた言動が組織に定着してきている感覚あります。

今後のビジョン – グローバルでヒット作品を生み出す

森本氏:創業当初から想いは変わらず、歴史に名を残すような偉業を成し遂げたいと考えています。そのためにグローバル単位でのプロダクトヒットを生み出すことが弊社の至上命題です。

そこに至るまでの弊社の強みとして圧倒的にARゲーム・ARエンタメ体験のUI/UXの知見を貯めているという点が挙げられます。

斎藤代表としてプロトタイピングをしまくっていて、かつ「ユーザーヒアリングを1週間に1回実施」というように、かなりのスピード感で仮説検証を回してます。

その中で「こういう体験は楽しい」「こういう体験は楽しくない」というのがわかってくるので、そういう知見を活かしてペチャバトみたいなアプリを制作し、ユーザーとの接点を増やしていく。

どこよりもtoC軸で仮説検証し、歴史に残るようなグローバルにヒットする作品を創っていきたいと思っています。

コミュニケーションの起点になるようなプロダクトを

斎藤氏:僕らの時代で言う所の「モンハン」みたいなものを作りたいんですよね。

昔「モンハンやろうぜ」って放課後とかにプレイした方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、そういうコンテンツを僕らは「予定になるコンテンツ」と表現しています。

ペチャバトは、そんな「予定になるコンテンツ」にしていきたい。そして結果的に人々の楽しかった記憶として刻まれるようになってほしいですね。

今のペチャバトは「誰かと誰かを繋げる」とか「楽しい時間を共有するきっかけになる」みたいな、コミュニケーションの起点になるプロダクトだと思います。

これをチーム全員で改善していき、起点を作るだけではなく、予定になるようなプロダクトにしたいです。そして、最終的に世界中のユーザーの記憶に刻まれるようなプロダクトにしていきたいなと思います。

最後にメッセージ

森本氏:僕らが今作ろうとしているものは、今までに全くない体験です。

ソシャゲ黎明期のパズドラであったりモンストみたいな引っ張りゲームの体験を開発したのと同じような挑戦をしてると思っています。

そういう「まだ世界にない新しいものを創る」とか「みんなの記憶に残るものを創る」というキーワードにワクワクする人とか、いらっしゃればぜひ一緒にAR体験を創っていきたいです。

特に今はUnityエンジニアとRailsが書けるサーバーサイドのエンジニアの方を求めています。

斎藤氏:ARエンタメのアイデアを100個出して100個試して、1残るみたいなことを常日頃やっているので、そう行ったプロセスにテンション上がる人は凄くマッチしていると思います。

辛い時もありましたが、最近は楽しくてしょうがないですね。

森本氏:楽しくなったよね、1回山を越えて。

消費者向けARアプリという市場で勝負し続けるGraffity社のお二人の、苦労と高い熱量が伝わってきます…

今後のアップデートや新アプリのリリースも楽しみにしています!

まとめ(編集後記)

今回はtoC向けのARアプリ開発における先駆者である、Graffityのお二人にインタビューさせて頂きました。

壮大なスパンで事業を描き、前例のない新領域で挑戦する同社から目が離せません。

この記事を読んで少しでも「Graffity社を応援したい」と思った方はぜひ、記事のシェア(ここをクリック)して頂けたら幸いです。

XR-Hubでは今後も「XR企業のトップランナーインタビュー」といったコンテンツを通じて読者の皆さんにとって有益な記事を提供して参ります!

この記事はいかがでしたか?

もし「参考になった」「面白かった」という場合は、応援シェアお願いします!

-500x250.png)